« Choral des adieux », partition pour 4 voix, dans Le Coq : Chansonnier scout des éclaireurs unionistes de France, Paris, Éclaireurs unionistes de France, 1939, p. 94-95.

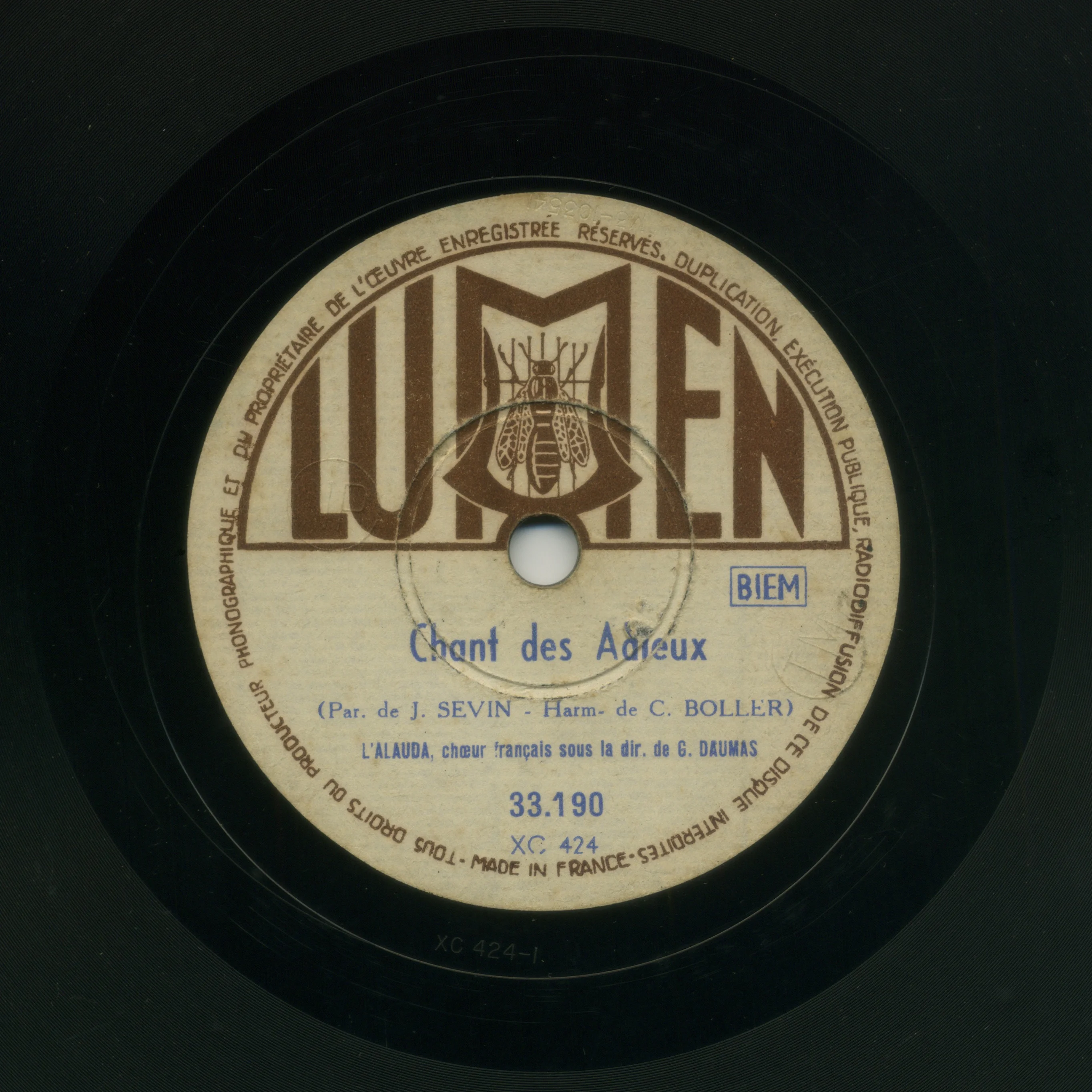

Chant des adieux, Chorale de l’Alauda, 1 disque 78 tours, Lumen, XC 424, [entre 1927 et 1946].

1943, prison de Lübeck

La célèbre chanson à la source de cette reprise, Ce n’est qu’un au revoir (aussi connue sous les titres Chant des adieux et Choral des adieux), est une adaptation de l’air traditionnel écossais Auld Lang Syne composé par Robert Burns en 1788. Entonnée dans toutes les langues représentées au Jamboree Scout Mondial – rassemblements internationaux quadriennaux de scouts nés à l’été 1920 – la chanson connait dès lors une importante circulation internationale. La mélodie a été adaptée en français à plusieurs reprises; les paroles françaises se sont cependant fixées à partir de 1920 autour du texte du père Jacques Sevin, figure très impliquée dans le mouvement scout. C’est aussi lui qui a apporté à la chanson sa touche religieuse, absente de la version écossaise.

Les supports médiatiques associés ici à la version française témoignent de l’influence scoute dans la diffusion de la chanson pendant l’entre-deux-guerres : la partition est issue d’un chansonnier destiné aux scouts éclaireurs, et l’enregistrement est interprété par le Chœur l’Alauda – un chœur scout dirigé par Gustave Daumas – d’après une harmonisation de Carlo Boller. La popularité de Ce n’est qu’un au revoir s’est maintenue pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sous l’impulsion du gouvernement de Vichy qui met en place dès 1940 un Secrétariat à la Jeunesse et un Bureau des mouvements de jeunesse, dans le but de « relever la nation ». La nomination d’anciens responsables scouts à certains postes de direction de ces organes gouvernementaux et de ces mouvements a contribué au transfert du répertoire choral scout à celui des mouvements de jeunesse vichystes.

De nombreux témoignages de survivants des camps nazis soulignent par ailleurs la circulation considérable de cette chanson parmi les détenu·e·s. Aux dires des rescapé·e·s, elle était le plus souvent entonnée au moment fatidique de la déportation hors de France vers des destinations inconnues, provoquant parfois a posteriori des réflexions amères chez les auteurs eux-mêmes à l’évocation de ce souvenir, comme dans Quinze mois à Buchenwald du journaliste et résistant Marcel Conversy : « Oui, nous nous reverrons mes frères, / Ce n’est qu’un au revoir. Cette affirmation sent le doute affreux, la bonne parole rassurante que l’on prodigue aux moribonds. Non, mes frères, mes amis, mes compagnons, pour beaucoup d’entre nous, c’est un adieu définitif à la vie que nous venons de chanter. » Outre la version notée par Oddon, il existe au moins un autre cas connu de détournement de cette mélodie par des prisonniers français : Penbreuil dit le Barbu et Ohion dit le Facteur ont ainsi inventé une chanson sur l’air du Chant des adieux en janvier 1942 au fort de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), « en souvenir de nos compagnes de malheur, internées à la Santé qui, à chaque départ pour les forteresses d’Allemagne, chantaient Ce n’est qu’un au revoir ».

Comme Penbreuil et Ohion, Oddon et ses compagnes ont créé sur cette mélodie un nouveau chant tourné vers l’avenir, qui se distingue considérablement des interprétations carcérales plus courantes de cette chanson connue. Si la plupart des détenus entonnaient Ce n’est qu’un au revoir sur un mode nostalgique alors qu’ils faisaient leurs adieux à la France, le groupe entourant Yvonne Oddon en réécrit les paroles au moment de quitter Lübeck : dans un ardent adieu à la prison allemande, la nouvelle chanson porte un message d’espoir de liberté. Elle envisage également une justice sévissant contre « nos pires ennemis » politiques (Hitler, Laval et Mussolini) et « les lâches, les provocateurs, les traîtres au pays » en récompense de la lutte acharnée des résistantes. Le titre Chant du départ noté par Oddon reprend d’ailleurs mot pour mot celui de la célèbre chanson de la Révolution française de Marie-Joseph Chénier et Étienne-Nicolas Méhul, que les résistants chantaient fréquemment (le titre du témoignage de Béatrix de Toulouse-Lautrec, La victoire en pleurant, est par exemple un détournement de l’incipit de cette chanson, « La victoire en chantant »). La formule originale « mes frères » dans Ce n’est qu’un au revoir étant systématiquement remplacée par « mes sœurs », le Chant du départ s’annonce comme une chanson à la fois résistante et féministe en insistant sur la nécessité de la fraternité – ou plutôt de la sororité – pour parvenir à la victoire. Signe de l’importance de ces valeurs, les quatre premiers vers de la chanson (qui évoquent la victoire, la fraternité et la liberté à venir) sont repris textuellement à la toute fin de la chanson.

[Sources : références 3, 13, 30, 34, 44, 52, 55, 61, 67, 70, 120 dans la bibliographie]

Choral des adieux [Ce n’est qu’un au revoir]

(chanson traditionnelle écossaise)

[1]

Faut-il nous quitter sans espoir,

Sans espoir de retour?

Faut-il nous quitter sans espoir

De nous revoir un jour?

[Refrain]

Ce n’est qu’un au revoir mes frèr’s

Ce n’est qu’un au revoir!

Oui, nous nous reverrons, mes frèr’s

Ce n’est qu’un au revoir!

2

Formons de nos mains qui s’enlacent

Au déclin de ce jour,

Formons de nos mains qui s’enlacent

Une chaîne d’amour.

(Refrain.)

3

Aux scouts unis par cette chaîne

Autour des mêmes feux, (1)

Aux scouts unis par cette chaîne

Ne faisons point d’adieux!

(Refrain.)

4

Car Dieu qui nous voit tous ensemble

Et qui veut nous bénir

Car Dieu qui nous voit tous ensemble

Saura nous réunir!

(Refrain.)

(1) Variante : Prêts à quitter ce lieu.

Chant du départ

(ms p. 14)

1

Oui, la victoire est là, mes sœurs

Dans la fraternité

Brisons nos liens, partons en chœur

Voici la liberté!

Adieu Lübeck, adieu prison

Adieu charmant séjour,

C’est plus qu’un aurevoir, mes sœurs,

C’est adieu pour toujours.

2

Adieu travail et punitions

Adieu clous et carpettes

Cuisine en imagination

Et tours de pickpocket!

Adieu promenades en rond

Bonnets et collerettes

Gardiennes à l’œil furibond

Docteur et lazaret.

3

Ils passeront au tribunal

Nos pires ennemis :

Adieu Hitler, adieu Laval,

Adieu Mussolini!

Adieu les collaborateurs

Qui nous avez trahis

Les lâches, les provocateurs,

Les traîtres au pays!

4

Si nous avons souffert, mes sœurs,

Si nous avons lutté,

Nous avons su, dans la douleur,

Attendre et résister;

Mais la victoire est là, mes sœurs,

Dans la Fraternité,

Brisons nos liens, partons en chœur,

Voici la liberté!